長沙:改革成就星城發展新巨變

改革開放的春風吹遍了神州大地的每一個角落,有“屈賈之鄉”“瀟湘洙泗”之稱的長沙也在改革開放的浪潮中被雕琢得越發閃亮。隨著改革開放的大趨勢,長沙在城市建設方面發生了翻天覆地的變化,并取得了豐碩成果。

上世紀90年代左右的長沙。(網絡圖片)

今天的長沙(網絡圖片)

交通優勢——多種交通方式的零距離對接

改革開放40年里,“春風”呼呼地吹,長沙交通也有了翻天覆地變化,先后有了高鐵、地鐵、磁懸浮、城鐵的加持,星城被鍍上金。

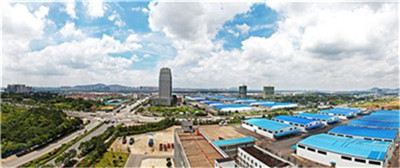

網絡圖片

長沙不斷放大公路、鐵路、水路、航空、管道等一體化多式聯運的優勢,并形成地鐵、航空、高鐵、公路客運、磁浮等多種交通方式的零距離對接,市內交通物流“內循環” 暢通,并與全省、全國“外循環”緊密銜接融合,全國交通樞紐地位更加鞏固。在今年國家發改委確定的新一輪全國性綜合交通物流樞紐中,長沙再一次榜上有名。

“外循環”上,長沙黃花國際機場的航線網絡已經輻射國內及韓日、東南亞等的大中城市,從長沙出發可直達國內外119個大、中城市,特別是2014年開通長沙直飛法蘭克福航線后,長沙目前已有直飛歐洲、北美洲、大洋洲三條跨洲際直飛航線。

根據最新的冬春季航班時刻表安排,長沙機場共執行50余家航空公司的150余條正班航線,可直達法蘭克福、洛杉磯、悉尼、墨爾本等38個國際航點。

在長沙城東南,因為京廣、滬昆兩條高鐵動脈的交會,這里成為中國高鐵黃金樞紐中心,并帶動曾經以種菜養魚為主業的黎托華麗轉身,升級為高鐵新城、城市的次中心。如今從這里出發,只需在列車上小歇一會,就能踏上北上廣等18個城市的土地,今年底還可4小時直達昆明。

準點、舒適、貼地“飛行”,高鐵成為長沙市民出行首選。

更重要的是,今年投入運營的長沙磁浮快線將高鐵、機場兩大樞紐串聯起來。下了高鐵,不用出站就能坐上磁浮快線,不到20分鐘直達機場。這種空鐵聯運一體化交通模式讓在長沙中轉的旅客享受到了零換乘的便捷,加上地鐵、城市客運等多種“內循環”交通方式在此零距離對接,長沙成為中部地區最大的“空鐵一體化”綜合交通樞紐城市。

地上橋、地下鐵,從空中到地下,長沙交通“內循環”也越來越立體。雖然長沙地鐵規劃起步晚,但卻以最快的速度建設著。2014年,地鐵2號線一期通車,兩年時間,地鐵1號線也通車了,兩條線路形成的地鐵十字聯通城區東西南北,連接起火車站、高鐵站、汽車站等樞紐,并與164條公交線路接駁,開啟一小時換乘生活圈。

更讓長沙人幸福的是,穿城而過的長株潭城際鐵路即將開通運營,不僅能有效兼顧城區客流,還串聯起長沙、株洲、湘潭這片湖湘經濟核心,形成30分鐘的生活圈,提速三地資源整合共享進程。

在長沙開車也是幸福的。七橋二隧穿江而過,一江兩岸5分鐘即達。以80公里的時速行駛在萬家麗路高架橋上,僅20分鐘就能從城南來到城北,暢通無比的駕駛感足以讓人忘了路怒癥。

物流優勢——長沙城北已成交通物流的大平臺

當第一縷晨光灑在江面,湘江東岸的新港碼頭已經開始繁忙起來。兩公里外的鐵路貨場內,省內運往長沙的鋼材被裝上汽車,再走陸運運至碼頭裝船出口。

湘江東岸的新港碼頭(網絡圖片)

這里是位于長沙城北的長沙金霞經濟開發區,集水路、公路、鐵路、航空、管道“五元化”交通于一體,向東融入海上絲綢之路、向西走進絲綢之路經濟帶的條件日趨成熟,它是“國家級示范物流園區”,也是長沙打造國家交通物流中心的先行地和重要節點。

在長沙新港碼頭上,巨大的吊臂伸展開來,一箱箱的貨物在伸曲之間運送自如,碼頭“通江達海,物流全球”八個大字格外耀眼。如今的港口早已告別了裝卸單一、不經商的傳統歷史。

長沙金霞經濟開發區(網絡圖片)

從港口出發向東北走2公里,記者來到廣鐵集團長沙貨運中心霞凝物流車間。這里是湖南境內規模最大的鐵路貨場,5條貨物線在貨場內從東往西排開,工作人員正駕駛機械設備在不停忙碌。如今,貨場與港口已形成鐵水聯運模式,未來鐵路專線還將直接修進港口,做到鐵水無縫對接。

2014年10月底,湖南省首條直達歐洲的國際鐵路貨運專列“中歐班列”(長沙—杜伊斯堡)從這里首發,結束了湖南與歐洲進出口貨物單純依賴海運的歷史。如今,湖南貨物從這里裝上“中歐班列”, 全程運行11808公里,15天左右即可抵達歐洲。

據統計,今年上半年,“中歐班列”共為湖南運送進出口貨物1737車,貨物量達5.9萬噸,長沙貨運量在全國已開行“中歐班列”的12個省市中名列第五。

依靠四通八達的交通運輸網,長沙城北已成為交通物流的大平臺。在金霞經濟開發區,目前已有160余家物流及相關企業入駐,包括世界500強企業3家、央企5家、上市公司10家,形成了鋼鐵、糧食、能源、醫藥四大“百億級”物流產業集群。

到去年,園區物流企業貨物吞吐量和主營業務收入占到了全市生產性物流吞吐量的70%,服務湖南、輻射中部、影響全國的千億級物流園區已見雛形。

要打造國家交通物流中心,核心還是以長沙全國性綜合交通物流樞紐為站位,充分運用交通物流融合發展這一核心,推動交通物流一體化。

長沙應充分發揮現有的承東啟西、接南轉北的區位優勢和“空鐵一體”、多式聯運的交通優勢,進一步加強交通物流基礎設施建設,將長沙打造成集國際航空樞紐、全國鐵路樞紐、全國內河水運樞紐和全國公路運輸樞紐等“四大樞紐”于一體的全國性綜合交通樞紐城市。

打造國家交通物流中心,關鍵在于完善交通物流網絡,使交通與物流融合發展。一方面,優化交通樞紐和物流節點空間布局,強化交通樞紐的物流功能。

加快重點物流園區、物流中心和快遞園區建設,重點扶持航空物流發展,打造立足中部、輻射全國的航空物流樞紐。交通與物流融合發展取得明顯成效。

打造國家交通物流中心,重點在于推動交通物流的“五化” 發展。要通過培育物流市場主體,加快傳統物流企業向現代物流企業的轉變。強化多式聯運、一體化服務,創新聯運模式,形成優勢互補。

推廣集裝化、標準化運輸模式,發展大型化、自動化、專業化、標準化示范工程建設。

提高物流信息化、網絡化水平,積極發展物聯網技術。發展廣泛覆蓋的智能物流配送,加快建設城市公用型配送節點和末端配送點。

目前長沙市重點建設八大片區

1.岳麓山國家大學科技城。

網絡圖片

岳麓山國家大學科技城(東核)為西二環-金星中路-咸嘉湖路-瀟湘路-南二環合圍區,面積約23平方公里。過渡區空間范圍包括風景建設區(旅游綜合服務區)、桃花嶺景區、寨子嶺景區,以及白鶴片控規覆蓋的區域,面積約18平方公里。科技城將以“創新、協調、綠色、開放、共享”為指引,著力營造一流創新環境、匯聚一流創新人才、打造一流創新平臺、提升一流創新能力、發展一流創新產業,推動高等教育、科技創新、新興產業深度融合,打造具有全球影響力的國家大學科技城。

2.馬欄山創意集聚區。

網絡圖片

馬欄山創意集聚區規劃用地4200畝,位于長沙市開福區朝正垸鴨子鋪,北到三一大道,東至萬家麗北路,西南兩面為瀏陽河九道灣環繞。其定位是“智慧引領之文化創意公園城市”,以文化與高科技、互聯網融合發展為路徑,提升長沙“世界媒體之都”品牌影響力,建設湖南文化強省新地標。

3.長沙高鐵會展新城。

網絡圖片

地處長沙市東南門戶的瀏陽河畔,屬雨花區“一核四帶六簇群”黃興城市副中心,以杜花路—中軸大道為發展主軸,立足高鐵樞紐和會展中心”雙引擎“,規劃打造新城高鐵商務區、會展功能區和園博文旅區三大主體功能板塊組成,形成“一軸兩帶三片”的空間格局,集高鐵城、會展城、博覽城于一體。

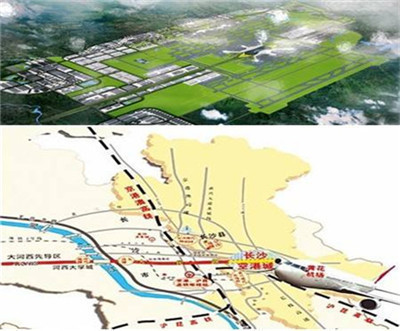

4.空港新城。

網絡圖片

長沙空港城處于湖南省會長沙與長沙黃花國際機場之間,規劃范圍為東至長沙市外環線、南至南三環、西至東三環、北至遠大路,總規劃面積54.6平方公里。長沙空港城堅持“知識型現代服務業生態城”的發展定位,突出“航空特色、現代服務、綠色環保”,積極構筑以現代高端服務產業、航空產業和臨空型高新技術產業為核心的“兩型”產業體系。

5.濱江國際金融中心(濱江CBD)。

網絡圖片

濱江國際金融中心項目位于長沙未來金融商務服務區濱江新城核心中軸。總建筑面積63萬平米,開發總投資63億元,定位為湖南湘江新區金融地標,地鐵4號線(金融中心站)上蓋的地標綜合體,整體以“一底二軸三片四塔”布局,是以328米超甲級寫字樓為核心,聚合寫字樓、公寓、商業、酒店四大高端業態為功能配套的全方位金融產業發展平臺。

6.暮云新城。

網絡圖片

暮云板塊形成了以綠心保護為核心,重點發展地理信息、健康養老、電子商務、生態旅游4大主導產業的兩型產業示范城。億元產業扶持資金,超百億元完善園區基礎設施……隨著各項服務和政策不斷深化完善,以五大千畝板塊產業集群發展為平臺,以新型城市化、融城新區建設為主載體,以優質、低碳、智能為目標,一個宜居、宜業、宜游的“暮云新城”正在崛起。

7.洋湖-大王山文化旅游度假區。

網絡圖片

大王山旅游度假區的前身是坪塘老工業區,其規劃面積39.36平方公里,地處長、株、潭地理中心位置,目前巴溪洲水上樂園和文正書院已建成并投入使用,湘江歡樂城、華誼兄弟電影小鎮、恒大童世界等正在抓緊建設中,預計到2019年,首期開發建設區域將有一大批引領性旅游產業項目建成開業。

8.梅溪湖國際新城。

網絡圖片

項目位于長沙湘江新區核心梅溪湖,東起二環,西接三環,北起龍王港,南至岳麓山支脈桃花嶺,環抱3000畝梅溪湖。涵括高檔住宅、超五星級酒店、5A級寫字樓、酒店式公寓、文化藝術中心、科技創新中心等眾多頂級業態。根據政府創建梅溪湖國際新城“長沙未來城市中心”及“國際服務區、科技創新城”的要求,梅溪湖國際新城將被建設為:中國國家級綠色低碳示范新城,華中地區兩型社會的新城典范,湖南省和長株潭示范地區。

老百姓生活發生巨變 改革開放惠及民生

改革開放40年來,湖南各行各業各條戰線不斷深化改革、擴大開放,不斷譜寫富民強省的嶄新篇章,湖南老百姓的日子發生了變化,越過越精彩,越過越紅火。

經濟大發展,老百姓的生活“富起來”——40年來,湖南經濟發展從注重速度到又快又好,經濟實力不斷邁上新臺階。經濟總量從1978年不足150億元,到2008年躋身“萬億俱樂部”,2016年已突破3萬億元;城鎮居民和農村居民人均可支配收入,分別由1978年的324元、143元增加到2017年的33948元、12936元;衡量居民生活水平高低的重要指標恩格爾系數更是從1978年的近60%下降到2017年的29.2%。

隨著經濟的發展,老百姓的收入越來越高,生活發生了巨大變化。從以前怕過年、盼過年到現在天天像過年,從千篇一律的“中山裝”“灰裙子”“藍海洋綠海洋”到大喇叭褲、蝙蝠衫、健美褲、連衣裙的盛世霓裳,從上酒樓難有機會到進餐館成“家常便飯”,從蝸居斗室到廣廈千萬間,從求溫飽到“菜籃子工程”講究營養均衡粗細搭配……這鼓起來的錢袋子,豐起來的菜籃子,精起來的飲食,多起來的私人轎車,靚起來的服飾等,無不顯現出改革開放給三湘大地帶來的巨大變化,折射出瀟湘兒女共同享受改革開放的成果,日子越過越富足。

社會大變化,老百姓的生活“好起來”——各項社會事業蓬勃發展。在教育方面,從幾近凋零百廢待興,到成長為教育大省并努力向教育強省昂然邁進。2007年,九年義務教育全面普及,小學適齡兒童入學率2017年達99.98%;高中階段教育取得長足發展,高等教育規模迅速擴張。交通方面,從40年前的“開門就是山,抬頭就是坡,邁步就是坎”,到40年后的水陸空立體交通樞紐網絡。社會保障方面,養老、失業、醫療、工傷、生育保險從無到有、從弱到強、從城鎮到農村、從職業人群到城鄉居民,社會保障體系不斷完善。

40年來,民生不斷改善。從“人人想讀書”到“人人有書讀”,再到實行九年制義務教育的“人人免費讀書”,從解決“教育的溫飽問題”到“沒有圍墻的大學”,從“黑屋子、土臺子、泥凳子”到窗明幾凈,從“小病靠抗大病看天”到“病有所醫”,從“養兒防老”到“社會養老”的“老有所養”……無論是在教育、出行,還是醫療、養老,又或是就業、治安,老百姓的生活越來越沒有后顧之憂,越來越有獲得感。

1978年長沙市勞動人民體育場,后改名賀龍體育場。(網絡圖片)

2018年夕陽下的賀龍體育場。(網絡圖片)

生態大改善,老百姓生活環境“優起來”——40年來,在大力促進經濟發展的同時也十分重視資源環境的保護,注重處理好經濟增長和環境保護、經濟增長和資源能源的關系,既要“金山銀山”又要“綠水青山”。從轉變經濟發展方式到調整經濟結構,從關閉重污染企業到治理中小污染企業,從加強植樹造林和森林資源保護到打響藍天保衛戰……天空越來越藍,水越來越綠,空氣越來越清新。

老百姓隨處可見綠樹成蔭的公園,風景如畫的廣場和生機盎然的綠水、青山將湖湘大地裝扮成了一幅精美畫卷。

文化大繁榮,老百姓文化生活“美起來”——長沙老戲迷以前看戲不但地方少、票難買,還需要一筆不小的開支,碰到一場好戲,都得先掂量掂量。現在他們在自己家門口就能看到各種文藝節目。對老百姓來說,這就是家門口的幸福感。40年來,湖南文化的發展有目共睹,湖南公共文化建設的發展成效顯著。圖書館多了、博物館多了、體育館多了、電影院多了、電視節目多了……一系列文化為民、文化惠民、文化樂民的生動實踐,讓老百姓看書不再少、看戲不再遠、休閑不再難,文化生活變得越來越豐富,日子過得越來越有滋有味。

風雷激蕩40年,天翻地覆慨而慷。改革開放40年,是三湘大地發生巨變的40年,更是老百姓獲得感、幸福感和滿足感不斷提升的40年。隨著全面深化改革新征程的再出發,三湘兒女的生活將會更精彩!

(資料、圖片均來源于網絡)